Indice

- 1 Origini storiche del culto del cargo

- 2 Caratteristiche distintive del culto del cargo

- 3 Il culto di John Frum: mito e resistenza

- 4 Il movimento del Principe Filippo: una divinità occidentale

- 5 Interpretazione antropologica e psicologica

- 6 Confronto con altri movimenti simili

- 7 Evoluzione contemporanea del culto del cargo

- 8 Perché il culto del cargo ci parla ancora oggi

Il culto del cargo rappresenta uno dei fenomeni religiosi più affascinanti del XX secolo, nato dall’incontro tra le civiltà indigene del Pacifico e il mondo occidentale tecnologizzato. Queste credenze, emerse principalmente in Melanesia, si fondano sull’idea che aerei e navi, noti come “cargo“, carichi di merci siano doni divini inviati dagli antenati, spesso intercettati dai colonizzatori.

Durante la Seconda Guerra Mondiale, questo movimento ha raggiunto il culmine, intrecciandosi con figure leggendarie come John Frum e il Principe Filippo. In questo articolo esploreremo le origini storiche, le peculiarità rituali e l’evoluzione contemporanea di queste tradizioni, offrendo un’analisi approfondita e autorevole.

Origini storiche del culto del cargo

Le radici del culto del cargo risalgono al contatto tra le popolazioni indigene della Melanesia, come quelle di Nuova Guinea, Vanuatu e Figi, e i colonizzatori europei, iniziato nel XIX secolo. Queste comunità, spesso isolate e dipendenti da economie di sussistenza, veneravano gli antenati come ponti tra il mondo terreno e quello spirituale.

L’arrivo di navi e, più tardi, di aerei con beni materiali, cibo, vestiti, armi, utensili, portò un cambiamento radicale: merci sconosciute che parevano provenire dal cielo.

Un episodio precoce si verificò negli anni ’20, quando l’arrivo di esploratori occidentali con tecnologie come gli idrovolanti impressionò le popolazioni indigene della Nuova Guinea. Per comunità prive di conoscenze tecniche, questi eventi assunsero un’aura mistica, ponendo le basi per la successiva trasformazione della tecnologia in mito.

Tra il 1941 e il 1945, durante la Seconda Guerra Mondiale, il Pacifico divenne teatro di scontri tra Alleati e Giappone. Basi militari spuntarono su isole remote, e gli aerei da trasporto americani distribuivano rifornimenti. Per gli indigeni, questi carichi di abbondanza erano doni degli spiriti ancestrali, con i bianchi percepiti come intermediari o ladri.

I missionari cristiani aggiunsero un ulteriore strato, con idee di attesa messianica e salvezza che si mescolarono alle credenze locali, creando un sincretismo potente. Quando la guerra finì e le basi furono abbandonate, l’interruzione dei rifornimenti spinse le comunità a ritualizzare il ritorno del cargo, dando vita a queste pratiche come espressione di speranza e ribellione.

Caratteristiche distintive del culto del cargo

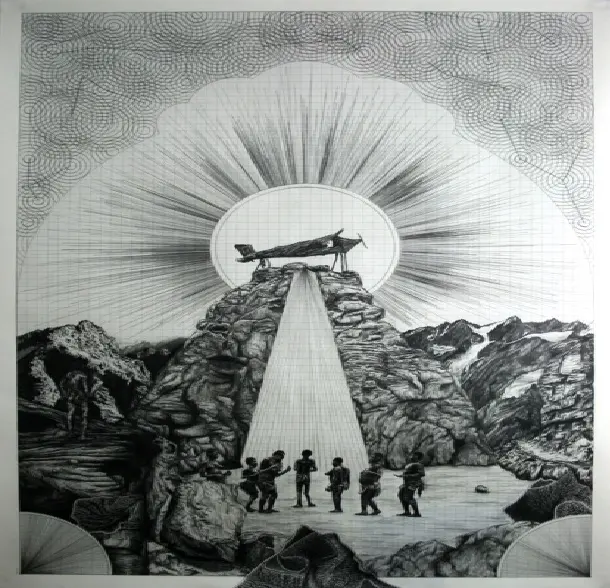

Il culto del cargo si distingue per riti elaborati, pensati per attirare le merci perdute. Gli indigeni realizzavano piste d’atterraggio con fango e bambù, lunghe fino a 300 metri, e costruivano modelli di aerei in legno o torri di controllo alte 5-6 metri, decorate con antenne di canne.

Durante le cerimonie, indossavano uniformi improvvisate e marciavano come i soldati alleati, accompagnati dal suono dei tamburi. Radio artigianali, fatte di noci di cocco e fili, servivano per “dialogare” con gli spiriti ancestrali.

Questi riti non erano mere copie: seguivano una logica magico-religiosa. Gli indigeni pensavano che imitando i comportamenti dei bianchi potessero evocare il potere che portava il cargo. Leader carismatici, spesso profeti autoproclamati, guidavano queste pratiche, promettendo prosperità e la fine della dominazione coloniale.

Queste tradizioni divennero così un simbolo di resistenza, un modo per affrontare il trauma del contatto con una cultura estranea e avanzata.

Il culto di John Frum: mito e resistenza

Un esempio emblematico è il culto di John Frum, nato a Tanna, nell’arcipelago di Vanuatu, negli anni ’40, durante l’occupazione americana. Al centro c’è John Frum, un messaggero mitico che avrebbe riportato ricchezza agli indigeni.

Alcuni studiosi suggeriscono che il nome derivi da “John from America”, forse un soldato reale il cui nome fu distorto; altri lo vedono come un simbolo di liberazione.

Durante la guerra, i soldati americani portarono a Tanna tonnellate di rifornimenti, lasciando gli indigeni sbalorditi dalla loro abbondanza. Dopo il ritiro, i seguaci iniziarono a costruire piste d’atterraggio e a organizzare parate, issando bandiere americane fatte a mano.

Queste pratiche presero una piega politica: negli anni ’40, i seguaci boicottarono le piantagioni coloniali e distrussero il denaro occidentale, segno di oppressione. La tradizione continua a vivere a Tanna, come vedremo nella sezione sull’evoluzione contemporanea.

Il movimento del Principe Filippo: una divinità occidentale

Un altro caso straordinario è il movimento del Principe Filippo, nato a Tanna negli anni ’50 tra gli Yaohnanen. La loro mitologia narra di un figlio dello spirito della montagna Korman che viaggiò oltre il mare, sposò una donna potente e tornò come figura divina.

Quando il Principe Filippo visitò Vanuatu nel 1974 con una delegazione in uniforme, gli indigeni lo identificarono con questo mito. Le sue foto, diffuse tramite ritagli di giornale, divennero oggetti sacri.

I seguaci, ora poche decine, credevano che Filippo sarebbe tornato con abbondanza. Dopo la sua morte nel 2021, alcuni hanno riletto queste credenze, immaginando il suo spirito come protettore dell’isola.

Le celebrazioni annuali, con fotografie esposte e riti che uniscono cristianesimo e tradizioni locali, mostrano la capacità di queste pratiche di adattarsi al tempo moderno.

Interpretazione antropologica e psicologica

Il culto del cargo non è solo una stranezza storica: è una finestra sulle dinamiche del colonialismo e del contatto culturale. Antropologi come Peter Lawrence e Kenelm Burridge lo vedono come una reazione a squilibri sociali ed economici. L’arrivo dei colonizzatori creò una “privazione relativa”: gli indigeni, abituati a un’economia semplice, si confrontarono con una ricchezza inaccessibile, suscitando stupore e confusione.

Psicologicamente, queste pratiche erano un modo per affrontare il cambiamento. Imitare i bianchi, con piste e marce, dava un senso di controllo in un mondo sconvolto. Il cargo rappresentava potere e giustizia divina, un ponte per ridurre il divario con i colonizzatori. Questo fenomeno si configura così come una forma di resistenza culturale, trasformando la tecnologia straniera in un mito significativo.

Confronto con altri movimenti simili

Il culto del cargo non è un fenomeno isolato, ma si inserisce in un panorama più ampio di reinterpretazioni religiose nate dal contatto tra società tradizionali e tecnologie estranee. Durante la guerra del Vietnam, ad esempio, alcune tribù Hmong del Laos iniziarono a venerare le jeep militari come veicoli divini.

Affascinati dalla potenza e dall’utilità di questi mezzi, costruivano altari rudimentali con offerte, nella speranza di attrarre o evocare la loro presenza, un’azione che rifletteva il desiderio di appropriarsi simbolicamente di una tecnologia percepita come soprannaturale.

Allo stesso modo, in Amazzonia, gli indigeni dell’Alto Rio Negro, dopo l’arrivo dei missionari, scolpivano registratori in legno per “catturare” le voci degli spiriti, ispirati dai dispositivi portati dagli stranieri. Questi oggetti, incomprensibili nella loro funzione tecnica, venivano trasformati in strumenti rituali per connettersi al mondo spirituale.

Questi casi, pur diversi per contesto geografico e culturale, condividono con il culto del cargo melanesiano un tratto essenziale: l’incontro con tecnologie avanzate genera un processo di mitizzazione, in cui il “nuovo” viene integrato nelle credenze tradizionali come segno di potenza divina o ancestrale.

Questa dinamica rafforza l’interpretazione del fenomeno come risposta creativa al trauma del colonialismo e al divario con il mondo dei colonizzatori. Tali movimenti rivelano una costante umana: la capacità di trasformare l’ignoto in un linguaggio sacro, dando senso a un mondo in rapido cambiamento.

Evoluzione contemporanea del culto del cargo

Oggi, molte di queste tradizioni sono svanite o cambiate. La globalizzazione e l’istruzione hanno smontato il mistero dei processi produttivi occidentali, riducendo l’aura del cargo.

Eppure, alcuni movimenti resistono. A Tanna, il culto di John Frum è ancora vivo: ogni 15 febbraio, circa 500 persone a Lamakara celebrano il “John Frum Day” con danze e canti, e nel 2023 l’evento ha attirato oltre 200 visitatori, secondo stime locali, mescolando folklore e turismo. Il movimento del Principe Filippo si è adattato, unendo elementi cristiani e nazionalisti, mantenendo viva un’identità culturale.

In Papua Nuova Guinea, piccoli gruppi praticano ancora riti simili, spesso legati a proteste contro la modernizzazione forzata. Sebbene ridimensionati, questi movimenti testimoniano l’eredità del colonialismo e la capacità delle comunità indigene di rielaborare il passato con la fede. Queste tradizioni conservano una rilevanza simbolica anche oggi.

Perché il culto del cargo ci parla ancora oggi

Non è solo un ricordo del passato, ma uno specchio della complessità umana. Nato dall’incontro tra culture diverse, mostra come la tecnologia possa diventare mito e la fede una risposta ai traumi collettivi. Da John Frum al Principe Filippo, queste credenze riflettono la resilienza di popoli che, davanti all’ignoto, hanno usato la spiritualità per dare senso al mondo. Ci spingono a riflettere sulle disuguaglianze globali e sull’impatto della modernità sulle società tradizionali.

A cura di Singolaris

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook

© Riproduzione riservata

Riferimenti:

- BBC News. (2007, June 9). Is Prince Philip an island god?

http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/from_our_own_correspondent/6734469.stm - Lindstrom, L. (1993). Cargo Cult: Strange Stories. Honolulu: University of Hawaii Press. scholarspace.manoa.hawaii.edu/0755bd46 (PDF)

- Wikipedia. (n.d.). Culto del cargo. https://it.wikipedia.org/wiki/Culto_del_cargo

- Wikipedia. (n.d.). John Frum. https://en.wikipedia.org/wiki/John_Frum

- Britannica. (n.d.). Cargo cult. https://www.britannica.com/topic/cargo-cult